1. HBM(High Bandwidth Memory) 이란 무엇인가?

기존의 메모리(DRAM)와 HBM의 차이는 '도로의 차선 수'로 비유할 수 있습니다.

-

기존 DRAM: 1층짜리 단독 주택들이 넓게 퍼져 있는 형태입니다. 데이터가 오가는 도로가 2차선 정도라, 한 번에 많은 차(데이터)가 지나가려면 시간이 걸립니다.

-

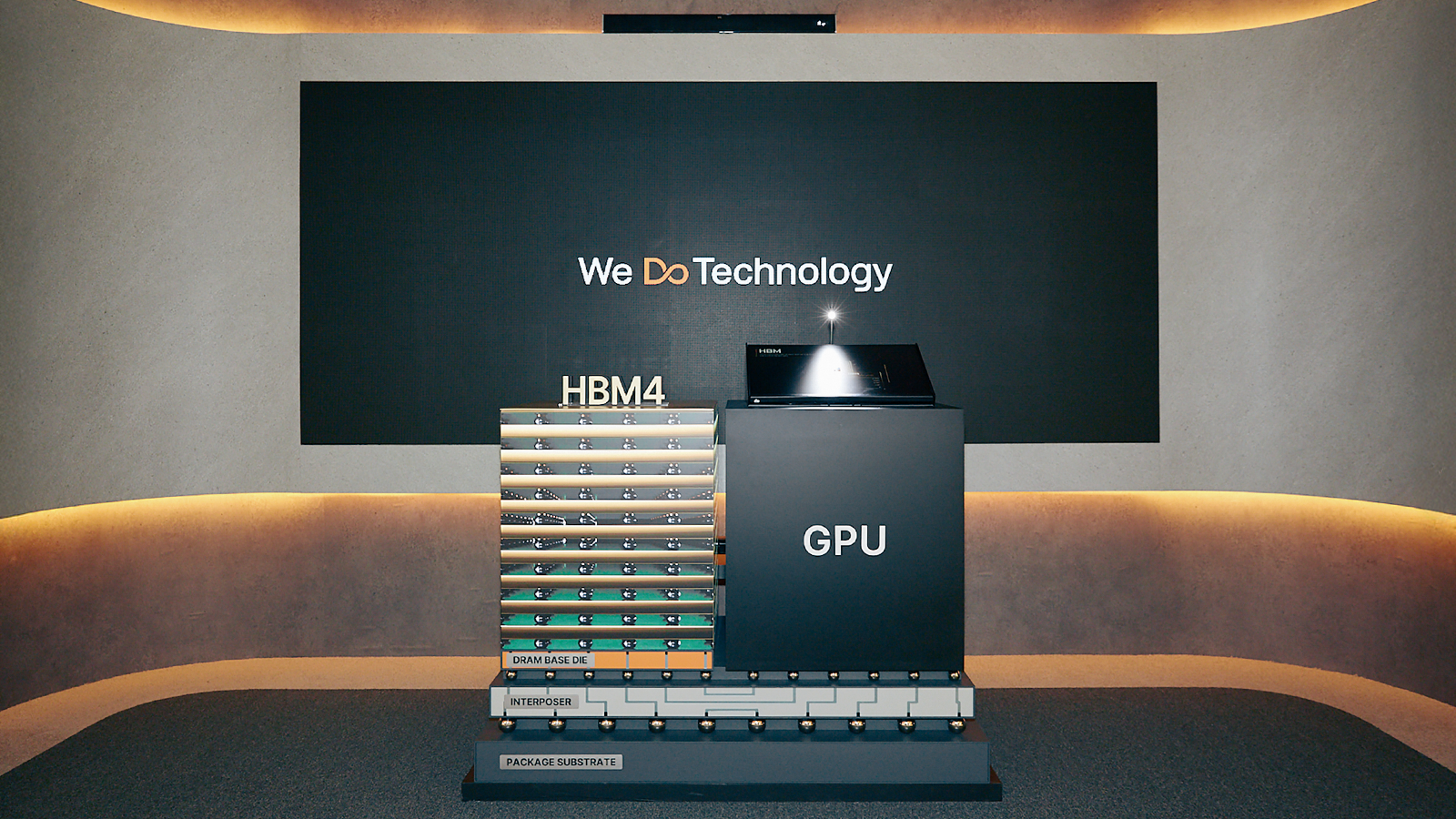

HBM (고대역폭 메모리): 1층짜리 주택을 수직으로 쌓아 올려 고층 아파트를 만든 것과 같습니다. 그리고 건물 안에 초고속 엘리베이터를 수천 개 뚫어놓은 형태입니다.

핵심 기술: TSV (실리콘 관통 전극)

반도체 칩을 여러 개 쌓은 뒤, 칩에 미세한 구멍을 뚫어 전극으로 수직 연결하는 기술입니다. 이렇게 하면 데이터가 이동하는 통로(대역폭)가 획기적으로 늘어나, 기존 메모리보다 데이터 처리 속도가 훨씬 빨라집니다.

2. 왜 AI 시대에 HBM이 필수인가?

지금의 AI(인공지능)는 거대 언어 모델(LLM)을 기반으로 합니다. 이 모델을 돌리려면 어마어마한 양의 데이터를 '동시에' 처리해야 합니다.

-

병목 현상 해결: 연산을 담당하는 두뇌(GPU)가 아무리 똑똑하고 빨라도, 기억장치(메모리)가 데이터를 천천히 넘겨주면 전체 속도가 느려집니다. (슈퍼카가 꽉 막힌 도로에 갇힌 상황)

-

GPU의 단짝: HBM은 GPU 바로 옆에 붙어서 막대한 데이터를 지체 없이 공급해 줍니다. 그래서 엔비디아(NVIDIA) 같은 AI 칩 제조사들이 "HBM 없이는 최신 AI 가속기를 만들 수 없다"고 하는 것입니다.

3. 대한민국이 HBM 시장을 선도하는 이유

현재 전 세계 HBM 시장은 대한민국이 사실상 독점(점유율 90% 이상)하고 있다고 봐도 무방합니다. 이는 우연이 아니라 오랜 기술 축적의 결과입니다.

1) SK하이닉스: 현재의 챔피언

-

선구자적 투자: 남들이 "너무 비싸고 만들기 어렵다"며 주저할 때, SK하이닉스는 10년 넘게 HBM 연구에 매진했습니다.

-

엔비디아와의 동맹: 현재 가장 강력한 AI 칩인 엔비디아의 GPU에 SK하이닉스의 HBM3, HBM3E가 독점적으로 공급되다시피 하면서 시장의 주도권을 쥐었습니다. 기술 완성도와 수율(불량 없는 제품 비율) 면에서 세계 최고 수준입니다.

2) 삼성전자: 저력 있는 거인

-

압도적인 생산 능력: 삼성전자는 세계 1위 메모리 기업답게 막강한 자본과 생산 라인을 갖추고 있습니다.

-

턴키(Turn-key) 전략: 삼성은 메모리 생산뿐만 아니라, 칩을 포장하고 조립하는 '패키징'까지 한 번에 해줄 수 있는 유일한 회사입니다. 최근 HBM3E 등 차세대 모델 승인에 박차를 가하며 SK하이닉스를 맹추격하고 있습니다.

전망

우리나라는 과거 'DRAM 강국'을 넘어 이제 'AI 메모리(HBM) 강국'으로 진화했습니다.

-

국가적 의미: 반도체는 한국 수출의 핵심입니다. AI 시장이 커질수록 HBM 수요는 폭발할 것이고, 이는 한국 경제의 든든한 버팀목이 됩니다.

-

미래 과제: 미국의 마이크론 등 경쟁사들이 추격해오고 있고, 중국도 기술 개발을 서두르고 있습니다. 하지만 현재 한국 기업들이 쌓아 올린 기술 장벽(적층 기술, 발열 제어 등)이 워낙 높아 당분간 한국의 독주 체제는 계속될 것으로 보입니다.

이 게시물을

댓글